CLICCS-Projekt A1: Beitrag des Instituts für Bodenkunde

UHH/IfB/E. Wilcox

Projektbeschreibung

Das CLICCS-Teilprojekt A1 (Kohlenstoffdynamik in der Arktis) untersucht den Beitrag arktischer Ökosysteme zum globalen Kohlenstoffkreislauf. Etwa die dreifache Menge des in der Atmosphäre vorhandenen Kohlenstoffs ist derzeit in Permafrostböden gespeichert, die im Zuge der Klimaerwärmung auftauen und wahrscheinlich zunehmend Kohlenstoff an die Atmosphäre abgeben. Eine Vielzahl von interagierenden Umweltfaktoren, beeinflussen den Netto-Treibhausgasfluss aus Permafrostböden, so dass die Unsicherheit darüber, wie viel Kohlenstoff beim Auftauen des Permafrosts in die Atmosphäre gelangen wird, hoch ist. Im Teilprojekt A1 arbeitet unser Institut in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für Meteorologie mit einer Kombination aus Feld-, Labor- und Modellierungsmethoden auf sehr unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen Skalen.

UHH/IfB/C. Knoblauch

Der wissenschaftliche und logistische Beitrag des Instituts für Bodenkunde baut auf unseren jahrzehntelangen Erfahrungen mit arktischen Feldstudien auf, die sich auf Kohlenstoffumwandlungsprozesse in Permafrost-Ökosystemen mit einem Schwerpunkt auf der sibirischen Arktis konzentrierten. Im Rahmen des aktuellen Projekts werden neue Feldstudien und Forschungsinfrastrukturen in Kuup Ilua auf der grönländischen Insel Disko eingerichtet, wobei die von der Universität Kopenhagen betriebene "Arktisk Station" in Qeqertarsuaq für Laborarbeiten und Unterbringung genutzt wird. Kuup Ilua ist ein typisches Trogtal der Disko-Insel, das aus einem Mosaik von Berteichen relativ trockener Hochlandtundra, Auenböden, Feuchtgebieten und einer Vielzahl mikrotopographischer Merkmale besteht.

UHH/IfB/E. Wilcox

Um den lateralen Kohlenstofffluss (also die Menge des in Wasser gelösten Kohlenstoffs, den das Einzugsgebiet über die Zeit verliert) zu messen, haben wir einen flume in einem repräsentativen Oberlauf installiert, der vom Gipfel eines Berges bis hinunter zum Røde Elv, dem Fluss, der entlang der Talsohle des Kuup Ilua verläuft, fließt. Die kalibrierten Dimensionen des flumes ermöglichen es, mit Hilfe eines Wasserstandssensors alle 15 Minuten die aus dem Bach abfließende Wassermenge aus dem Wasserstand im flume zu berechnen.

Wie beim Eddy-Kovarianz-Turm wird auch bei der Messung der lateralen Kohlenstoffflüsse das Medium gemessen, in dem sich der Kohlenstoff befindet: Luft im Falle der vertikalen Kohlenstoffflüsse, während das Wasser den Kohlenstoff seitlich als ober- und unterirdischen Abfluss in Bäche, Flüsse und schließlich in den Ozean bewegt. Im Jahr 2025 werden wir einen OsmoSampler an der Rinne installieren, der kontinuierlich Wasser in einem engen Rohr sammelt.

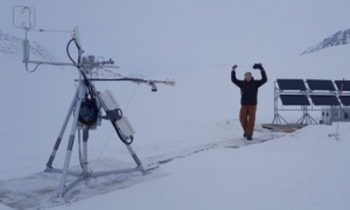

Unsere Forschung in Kuup Ilua konzentriert sich auf die Quantifizierung der vertikalen und horizontalen Kohlenstoffflüsse, wobei wir auch die Umwelteigenschaften (z. B. Bodenfeuchtigkeit, topografische Lage, Wetter) untersuchen, die diese Flüsse beeinflussen. Zur Messung der vertikalen Kohlenstoffflüsse setzen wir zwei Methoden ein. Seit 2022 messen wir die vertikalen Kohlenstoffflüsse mit einer sogenannten Hauben-Methode, CO2- und CH4-Konzentration werden von einem tragbaren Gasanalysator aufgezeichnet, der mit der Haube verbunden ist. Aus den Rohdaten (Konzentrationsänderung über die Zeit) kann die Menge der einzelnen Gase berechnet werden, die pro Flächen- und Zeiteinheit freigesetzt oder aufgenommen wurden. Im März 2025 haben wir einen Eddy-Kovarianz-Turm installiert, der kontinuierlich die atmosphärischen Konzentrationen von CO2 und die 3D-Windgeschwindigkeit zwanzigmal pro Sekunde misst, was dann zur Schätzung des vertikalen Kohlendioxidflusses für einen Bereich von etwa 300 m um den Turm herum verwendet werden kann. Im Allgemeinen sind manuelle Haubenmessungen nützlich, um Informationen über die räumliche Variabilität der vertikalen Kohlendioxidflüsse auf kleinen räumlichen Skalen zu erhalten, während der kontinuierlich arbeitende Eddy-Kovarianzturm Informationen über die zeitliche Variabilität liefert.

UHH/IfB/E. Wilcox

UHH/IfB/D. Holl

Wir führen auch intensive Boden-Kernbohrungen im Kuup Ilua durch, um besser zu verstehen, wie das Wasser der Schneeschmelze mit dem Bodenporenwasser und dem Boden-Kohlenstoff interagiert. Nach der Entnahme von Bodenproben vor und nach der Schneeschmelze aus verschiedenen Bodentypen und topografischen Lagen bestimmen wir die im Boden gespeicherte Wassermenge in verschiedenen Tiefen und entnehmen Wasserproben, um die Isotopenkonzentration und die chemischen Eigenschaften des Bodenwassers zu analysieren. So können wir den Anteil des Schneeschmelzwassers an der Gesamtveränderung des Bodenwassergehalts abschätzen und die Boden- und topografischen Merkmale untersuchen, die mit dem Eintrag von Schneeschmelzwasser in den Boden zusammenhängen könnten.

Wir beziehen auch die Einwohner von Qeqertarusaq in unsere Arbeit ein, indem wir sie für die Durchführung von Feldmessungen ausbilden und anstellen, und indem wir auf lokalen Veranstaltungen unsere Arbeit in Kalaallisut (Grönländisch) vorstellen. Dies geschieht mit Hilfe der Arktisk-Station, die vor über 100 Jahren in Qeqertarsuaq gegründet wurde.

UHH/IfB/E. Wilcox

MitarbeiterInnen am Institut für Bodenkunde

- CLICCS A1 Co-Vorsitzender: Prof. Dr. Lars Kutzbach

- Leitender Wissenschaftler: Dr. Christian Knoblauch

- Wissenschaftlerin: Dr. Claudia Fiencke

- Wissenschaftler: Dr. David Holl

- Wissenschaftliche Mitarbeiterin: Dr. Minjung Kwon

- Wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dr. Joseph Tamale

- Wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dr. Evan J. Wilcox

- Wissenschaftlicher Programmierer: Dr. Xavier Rodriguez

- Dauer: 01.2019 - 12.2025

- Projektleitung: Prof. Dr. Lars Kutzbach

- Drittmittelgeber: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)